Irse al pueblo en verano es un ritual sagrado para muchos, aunque el pueblo se esté cayendo a trozos.

Qué lejos queda en nuestros recuerdos aquellos veranos en los pueblos de los ancestros. Es rara la saga familiar urbana que no tenga raíces y familias en sus comarcas respectivas. La península fue siempre un país de campesinos que ha tardado mucho en incorporarse a la modernidad urbana.

Irse al pueblo en verano es un ritual sagrado para muchos, aunque el pueblo se esté cayendo a trozos. Bien es cierto que existen otros muchos urbanitas que no han tenido ese vinculo campesino. Pero, en mi caso tuve suerte. Nosotros llegábamos al pueblo acabado el curso y nos sumergíamos (de verdad, no en plan virtual como hacen ahora los museos) en un mundo maravilloso que tenía por eje central y más preciado la abundancia de animales.

Mi madre nació en una aldea de Teruel, que en los años 15 era un fascinante zoológico de animales. Vacas, cerdos, caballos, mulas, bueyes, conejos, gallinas y un sinfín de especies que ayudaban a vivir a los campesinos, para los trabajos mas duros las bestias grandes y para comer las pequeñas. Eso ahora se lo cuentas a tus hijos adolescentes y no pueden ni imaginarlo si no fuera porque el cine español, el mejor, tiene como escenario los pueblos remotos y sus miserias de la época del hambre.

Todo eso es hoy un mundo desaparecido que acaso se estudia en antropología y cuando uno, reflexiona, a toro pasado, como ha desaparecido del mapa ese mundo de bestias y frondas, de ríos triscones repletos de truchas , nutrias, culebras y cangrejos, queda alucinado y no tiene más remedio que mirar hacia otro lado. Pues esa desaparición del campo antiguo y su fauna es una tragedia que no queremos ver.

La aldea materna es ahora un sueño, y pueblos como ese son tema de lamentaciones para románticos decadentes. Yo viví de cerca el paraíso frutal del rio Guadalaviar, que cuando baja hacia el mar es nuestro Turia, así que tengo el privilegio de haberme sensibilizado ante la importancia del campo, del agro y sus trabajadores, de sus animales y de sus pueblos de teja de barro cocido.

Llegabas y lo primero que entraba por la nariz era el aroma maravilloso de los manzanos en flor que darían fruto a finales de agosto; el áspero olor a alfalfa y al aroma de las hectáreas de trigales que rodeaban el predio. Todo era como un sueño que acababa en otoño.

Entre las delicias que vivíamos la chiquillería de entonces (pantalones cortos de pana, tirantes, gorras) estaba el aguardar al anochecer y el sonar de unos cencerros; la entrada en el pueblo de los rebaños de cabras que se paraban en cada casa y, ordeñadas en la misma calle, se vendía la suculenta leche a las mujerucas y madres en lecheras de aluminio; cuando los labradores nos permitían subir a los carros cubiertos de garbas de trigo hasta los topes; carros chirriantes con grandes y primitivas ruedas de madera y goma y que en ocasiones arrastraban hasta un tiro de cuatro mulos, como en la película «La diligencia» de John Ford.

Gracias el cine hemos podido preservar aquellas escenas rurales. Los carros nos recordaban las películas del oeste vistos en los cines de la ciudad en invierno.

Esos pueblos y su padecer y sus misterios, han sido muy bien descritos en el cine español en grandes películas como «Furtivos», «El espíritu de la colmena» y tantas otras; y hasta ahora mismo con cintas como «As Bestas», que narran la violencia latente en aquellos mundos, que eran la quintaesencia de la ignorancia y el miedo. Existe una posguerra espeluznante de por medio, que no viene a cuento ahora. Mundos marcianos con olor a porqueriza o al aroma de las eras, el verdor de manzanos y perales, la majestuosidad de las nogueras y arrogancia de los chopos.

Cuando uno escribe esto la rabia le sube a la garganta. Constatar la extinción de ese mundo que cada vez es más completa no es cosa agradable. Alucina el pensar que esas aldeas, como la que nació la madre, o el padre, los abuelos que ya no pueden contar, ya no tiene ni animales, ni manzanos, ni carros, ni eras. Que ahora se venden a precio de oro en las afueras de los pueblos para construir chalets de verano.

Y si no van a desaparecer por completo (la España vacía) es por lo avalancha de turistas. Así las aldeas son ahora la segunda residencia para muchos.

Lo que parece no tener importancia, ser un fenómeno natural del progreso es una catástrofe ecológica que anega Europa como una marea de chapapote. El agro esta muriendo en manos de los latifundios y del envejecimiento de la población que trabajaba la tierra. Y los tractores que trabajan son como androides que acabaran con todo.

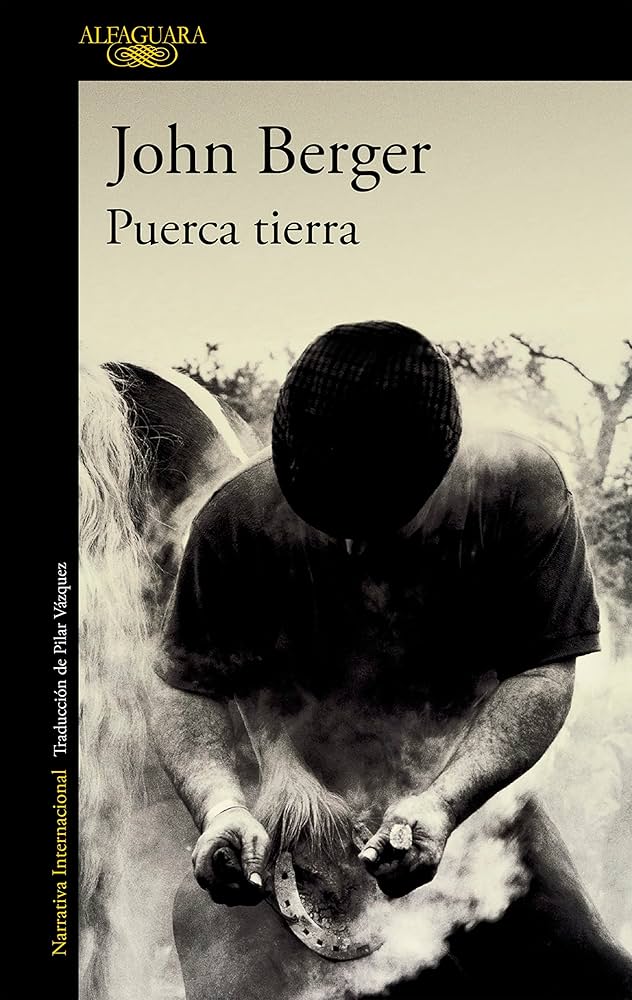

EL gran escritor, ensayista y critico de arte británico John Berger, ya desaparecido, tiene escrito un libro que produce mucha emoción y rabia al leerlo a partes iguales.

Se titula Puerca tierra. Ahí explica, con una pena apenas contenida en su brillante prosa como la ciudadanía europea vive ajena, a la desaparición gradual del campo. Que el río no lleve agua y que ya no se escuche la llamada de los gallos al alba ya no le importe a nadie.

Y lo peor es que el fenómeno es mundial, ante el monstruo de las grandes empresas agropecuarias, que lo devoran todo, como en la Amazonia se destruye la selva para cultivar el aceite de palma y la verdura, pienso para el ganado que que se transformará en hamburguesas.

La ignorancia generalizada y el desprecio a lo agreste hace que los domingueros, una vez machacado el litoral ibérico, dirijan sus pasos a los antiguos pueblos, convertidos ya en parques temáticos.

El cinismo del sistema quiere convencernos de que poco importa que desparezca la naturaleza salvaje si podemos verla sentados en un sillón con unos anteojos de realidad virtual como si nada hubiese cambiado. Puerca tierra a fin de cuentas, como se lamentaba el bueno de Berger.

Comparte esta publicación

Suscríbete a nuestro boletín

Recibe toda la actualidad en cultura y ocio, de la ciudad de Valencia